01

Для перетопки воска

Опубликовал: Petr_MSОптимальный угол течения воска

В Рязанском ГАТУ сконструировали агрегат для перетопки воска центробежного АВВЦ 20/19 (патент РФ 2528960) на 20 гнездовых и 19 магазинных рамок. При разработке конструкторской документации и определении геометрических параметров агрегата следовало установить оптимальный угол течения воска во время перетопки сотов.

Для проведения эксперимента использовали восковое сырье и вытопленный из него воск [4], полученные из различных районов Рязанской области после переработки перговых сотов на агрегатах для извлечения перги АИП-30 и АИП-10, разработанных сотрудниками Рязанского ГАТУ под руководством профессора В.Ф.Некрашевича.

Полученный и измельченный материал рассеивали на четыре фракции: с размером частиц до 1,5; от 1,5 до 2,5; от 2,5 до 4 и от 4 до 7 мм. Опыт проводили при температуре воскового сырья от -10 до +65°С с шагом 5°С и его влажности 4,5%. Для достоверной оценки углов трения в покое и в движении опыты проводили в пятикратной повторности.

В природе не избежать трения, но можно изменить его величину. Угол трения, статический и динамический коэффициенты трения о поверхность какого-либо материала являются одними из важнейших показателей физико-механических свойств воска и воскового сырья. В настоящее время углы и коэффициенты внешнего трения определяют в соответствии с европейским стандартом [1].

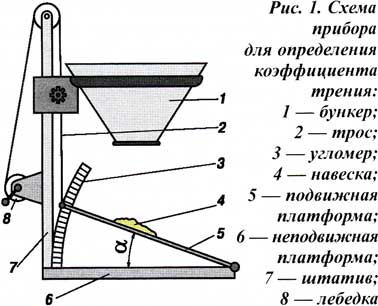

Статический угол трения воска и воскового сырья по нержавеющей стали определяли на приборе (рис. 1), состоящем из подвижной 5 и неподвижной 6 платформ, которые соединены между собой шарнирно. Подвижная платформа меняет угол наклона, который регистрируют с помощью угломера (ГОСТ 5378-887). На нее насыпали тонкий слой воскового сырья толщиной 8-10 мм и медленно увеличивали угол ее наклона. Как только восковое сырье приходило в движение, фиксировали угол наклона.

Значение статического коэффициента трения fст находили по формуле

fст = tgαст,

где αст — угол наклона подвижной платформы [1].

Динамический угол трения воскового сырья по нержавеющей стали определяли на этом же приборе. На подвижную платформу равномерным потоком высыпали воск и восковое сырье из бункера 1. Одновременно медленно опускали ее до тех пор, пока поток воска и воскового сырья не переставал скользить по ее поверхности. После чего фиксировали показатели угломера.

Значение динамического коэффициента трения fд находили по формуле

fд = tgβд,

где βд — угол наклона подвижной платформы.

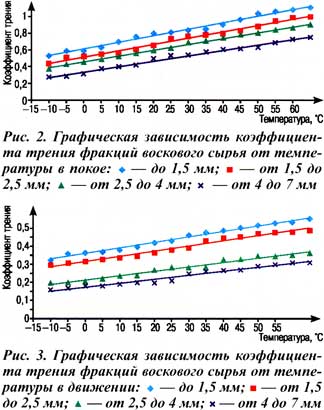

Результаты эксперимента по определению коэффициентов трения воскового сырья различного гранулометрического состава по нержавеющей стали, находящегося в покое и в движении, в зависимости от температуры представлены на рисунках 2 и 3.

Анализируя полученные данные, видно, что с возрастанием температуры увеличивается коэффициент трения воскового сырья и чем меньше его частицы, тем он больше. При изменении температуры от -10 до +65°С коэффициент трения для фракции с размером частиц до 1,5 мм составляет 0,5322-1,1137 в покое и 0,324-0,5565 в движении; для фракции с размером частиц от 1,5 до 2,5 мм — 0,438-0,9991 в покое и 0,297-0,4898 в движении; для фракций воскового сырья с размером частиц от 2,5 до 4 мм — 0,3788-0,9048 в покое и 0,1971-0,3638 в движении; для фракции с размером частиц от 4 до 7 мм — 0,2768-0,7554 в покое и 0,161-0,3105 в движении. Результаты эксперимента представлены на рисунках 4 и 5.

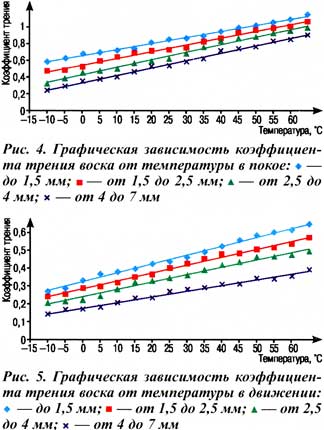

Из данных графических зависимостей видно, что с повышением температуры увеличивается коэффициент трения воска и чем меньше его частицы, тем он больше. При изменении температуры от -10 до +65°С коэффициент трения для фракции с размером частиц до 1,5 мм составляет 0,5821-1,1463 в покое и 0,2714-0,6472 в движении; для фракции с размером частиц от 1,5 до 2,5 мм — 0,4683-1,0648 в покое и 0,2417-0,5727 в движении; для фракции с размером частиц от 2,5 до 4 мм — 0,3218-0,9934 в покое и 0,2056-0,4961 в движении; для фракции с размером частиц от 4 до 7 мм — 0,2447-0,9099 в покое и 0,1415-0,3929 в движении.

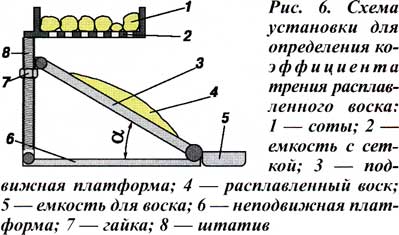

Для обоснования параметров вытопки воска необходимо знать его коэффициент трения при переходе из твердого состояния в жидкое. У мервы коэффициент трения выше. Это объясняется тем, что средний размер ее частиц более крупный, и в процессе плавления примеси, содержащиеся в восковом сырье, не подвергаются воздействию температуры. Их налипание на поверхность течения потока расплавленного воска затрудняет его перемещение к емкости для сбора. Для определения коэффициента трения воска использовали прибор (рис. 6), помещенный в печь. Он состоит из подвижной 3 и неподвижной 6 платформ, соединенных между собой шарнирно. Подвижная платформа меняет угол наклона при помощи вращения гайки 7 на штативе 8. Для перетопки использовали куски сотов, которые загружали в емкость 2 с сеткой, через которую расплавленный воск капал на подвижную платформу. В процессе проведения опытов изменяли угол ее наклона и фиксировали показатели угломера (ГОСТ 5378-887). Опыт повторяли в пятикратной повторности.

Результаты эксперимента по определению коэффициента трения расплавленного воска представлены в таблице.

Оценка качества течения воска в зависимости от угла наклона подвижной платформы

|

Угол наклона подвижной платформы α |

Оценка качества течения расплавленного воска |

|

30 |

Удовлетворительное течение, примеси остаются на наклонной платформе и тормозят течение воска |

|

35 |

Удовлетворительное течение, меньше примесей остается на наклонной платформе и тормозит течение воска |

|

45 |

Хорошее течение, часть примесей захватывается потоком расплавленного воска |

|

50 |

Хорошее течение, больше примесей захватывается пото-ком расплавленного воска |

|

55 |

Отличное течение, мелкие и средние примеси захватыва-ются потоком расплавленного воска |

|

60 |

Отличное течение, примеси полностью захватываются потоком расплавленного воска |

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что с увеличением угла наклона подвижной платформы улучшается течение расплавленного воска, так как примеси, содержащиеся в восковом сырье, захватывает поток расплавленного воска, чего не происходит при меньшем угле наклона. Это говорит о том, что для оптимального течения расплавленного воска угол наклона подвижной поверхности должен быть в пределах 50-60°. Но такой угол достаточно велик, и мы рекомендуем угол 50°, при котором воск достаточно хорошо перемещается, при этом экономится электрическая энергия, требуемая для процесса вытопки воска, и снижается металлоемкость установки. Агрегат становится более компактным и удобным в эксплуатации.

Таким образом, при повышении температуры воск и восковое сырье увеличивают статический и динамический коэффициенты трения. Это связано с тем, что с повышением температуры перетопки сильнее проявляются липкостные и адгезионные свойства воска и воскового сырья независимо от гранулометрического состава. Это следует учитывать при технологическом процессе плавления воска и при разработке агрегатов для вытопки воска и извлечения перги.

В.Ф.НЕКРАШЕВИЧ, Н.Б.НАГАЕВ,

Р.А.МАМОНОВ, Н.А.ГРУНИН,

К.В.БУРЕНИН, Д.А.ЕПИФАНЦЕВ

ФГБОУ «ВПО «Рязанский государственный

агротехнологический университет

имени П.А.Костычева»»

ж-л «Пчеловодство» №10, 2014 г.

Литература

1. Некрашевич В.Ф., Кирьянов Ю.Н. Механизация пчеловодства. — Рязань, 2011.

2. Нагаев Н.Б., Некрашевич В.Ф. Агрегат для вытопки воска // материалы Международной научно-практической конференции «Научные приоритеты в АПК: инновационные достижения, проблемы, перспективы развития». — Из-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013.

3. Некрашевич В.Ф., Нагаев Н.Б., Грунин Н.А. Изучение пластических и адгезионных свойств воска // материалы Международной научно-практической конференции, посвященной юбилею специальных кафедр инженерного факультета. — Из-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013.

4. Некрашевич В.Ф., Мамонов Р.А., Торженова Т.В., Буренин К.В. Анализ средств измельчения перговых сотов // материалы Международной научно-практической конференции, посвященной юбилею специальных кафедр инженерного факультета. — Из-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013.